Les marchés publics, terrain de jeu de la corruption locale

Élu il y a deux ans dans une commune marquée par un scandale de corruption immobilière, le maire de Saint-Jory

Acheter une fausse paire de baskets ou un parfum « dupe » n’est pas un geste anodin. Ces achats alimentent directement des réseaux de criminalité organisée : mafias, triades, cartels, voire même groupes terroristes. Avec un rapport de 1 à 100 sur l’investissement et des peines moins lourdes que pour le trafic de drogue, la contrefaçon est devenue une activité de choix pour les criminels, qui l’utilisent pour blanchir de l’argent et financer d’autres trafics. Delphine Sarfati-Sobreira, directrice générale de l'UNIFAB (Union des Fabricants), analyse le phénomène.

Qu’est-ce qui rend les réseaux de contrefaçon particulièrement attrayants pour les organisations criminelles par rapport à d’autres ?

C’est tout simplement l’appât du gain. La contrefaçon est un crime qui rapporte beaucoup. Un euro investi peut rapporter jusqu’à 100 euros. Il y a très peu de commerces qui permettent d’avoir un taux de rentabilité aussi élevé. Et peut-être aussi parce que les peines sont plus faibles. Pour la contrefaçon, on risque jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 350 000 euros d’amende. En cas de récidive ou de commission en bande organisée, ça monte à 7 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende. Mais pour la drogue, c’est beaucoup plus : on est au-delà de 10 ans. Donc, effectivement, le fait qu’on risque moins et que ça rapporte plus, ça en fait une activité de choix pour les criminels.

A-t-on une idée de l’ampleur en termes de chiffres ?

La contrefaçon représente 2,5 % du commerce international. C’est élevé. Certains secteurs souffrent davantage, comme les produits d’hygiène, le luxe ou le sportswear, où on atteint presque 10 % du marché. En France, on estime que cela fait perdre environ 7 milliards d’euros par an.

Quels sont les principaux effets économiques sur les marchés et les entreprises légitimes ?

La première préoccupation des entreprises, c’est de protéger leurs consommateurs. Ces produits de contrefaçon sont dangereux : ils ne respectent aucune norme, sont fabriqués avec des teintures au plomb, des colles toxiques, des matières qui ne respectent ni les normes françaises ni européennes. Donc ils peuvent être dangereux. Ensuite, il y a évidemment les pertes économiques, mais aussi des pertes d’image. Lorsqu’un produit d’une marque est énormément copié, il arrive fréquemment que les consommateurs se détournent vers une autre marque.

Est-ce qu’on note une évolution ?

Oui. La douane a multiplié par 4 en 4 ans ses saisies de contrefaçons à la frontière française. Ça prouve qu’il y en a de plus en plus. Et après le COVID, il y a eu une explosion de la contrefaçon, notamment parce que des gens qui n’étaient pas habitués à acheter en ligne s’y sont mis. Aujourd’hui, il y a énormément de contrefaçons vendues en ligne, sur les marketplaces et aussi sur les réseaux sociaux. Des influenceurs en font même la promotion, en appelant cela des « dupes ». Ils ont inventé un nouveau champ lexical : on parle de « dupes », de « pinky » en Asie, de « génériques ». Ce vocabulaire a beaucoup évolué pour déculpabiliser, voire décomplexer complètement le consommateur.

D’un point de vue criminalité organisée, est-ce qu’on peut considérer que la contrefaçon fonctionne comme une porte d’entrée à d’autres activités criminelles ?

Bien sûr. Beaucoup de réseaux criminels démantelés avaient un trafic de contrefaçon au cœur de leurs activités. Et certains réseaux sont très identifiés : la mafia, la Camorra, les triades chinoises, des organisations en Inde, la Corée du Nord, les cartels mexicains. Tous ont identifié la contrefaçon comme une activité extrêmement lucrative. Ils s’en servent aussi pour blanchir de l’argent et financer d’autres crimes.

L’ONUDC indique que le racket et la contrainte sont parfois utilisés par les organisations criminelles dans le cadre de la contrefaçon, notamment à l’encontre des commerçants. Est-ce encore courant ?

Oui, malheureusement. Ça arrive encore, y compris en Europe, voire en France. Par exemple, à Saint-Ouen, lors du démantèlement récent d’un réseau d’immigration clandestine, on a découvert que des migrants étaient contraints de vendre de la contrefaçon pour rembourser leurs passeurs.

Quand on parle de contrefaçon, on pense à la Chine. Mais en France ?

Oui, la France est aussi concernée. Il y a des zones très identifiées. Le marché de Saint-Ouen, par exemple, est connu pour vendre de la contrefaçon, y compris en gros. Et à Aubervilliers, on trouve de l’assemblage : les produits arrivent d’Asie ou de Turquie sans marque et l’étiquetage se fait sur place. C’est pour cela que les premiers produits saisis par la douane l’an dernier ont été des emballages et des étiquettes.

Vous avez souligné à plusieurs reprises le lien entre terrorisme et contrefaçon. Pourquoi ?

Toujours pour la même raison : c’est lucratif. Tous les réseaux criminels et terroristes utilisent la contrefaçon comme activité de financement.

On parle d’approche multisectorielle fondée sur le partage d’informations, la coopération transfrontalière, et le renforcement des capacités des autorités. Quels progrès ont été réalisés à cet égard et quels obstacles persistent encore ?

Oui. La douane, la gendarmerie et la police judiciaire sont très impliquées. L’UNIFAB forme chaque année jusqu’à 1 000 agents à la reconnaissance des vrais et des faux produits. Mais la contrefaçon passe parfois après d’autres priorités, car les autorités publiques sont déjà sous forte pression.

Quel est le rôle des plateformes comme Vinted ? Coopèrent-elles ?

Certaines coopèrent, oui, et sont très efficaces : Vestiaire Collective, Rakuten par exemple. Mais d’autres sont beaucoup moins performantes et laissent passer énormément de contrefaçons, que ce soit sur les plateformes de vente entre particuliers ou sur les marketplaces.

Et quel est le rôle du consommateur ? A-t-il conscience du problème ?

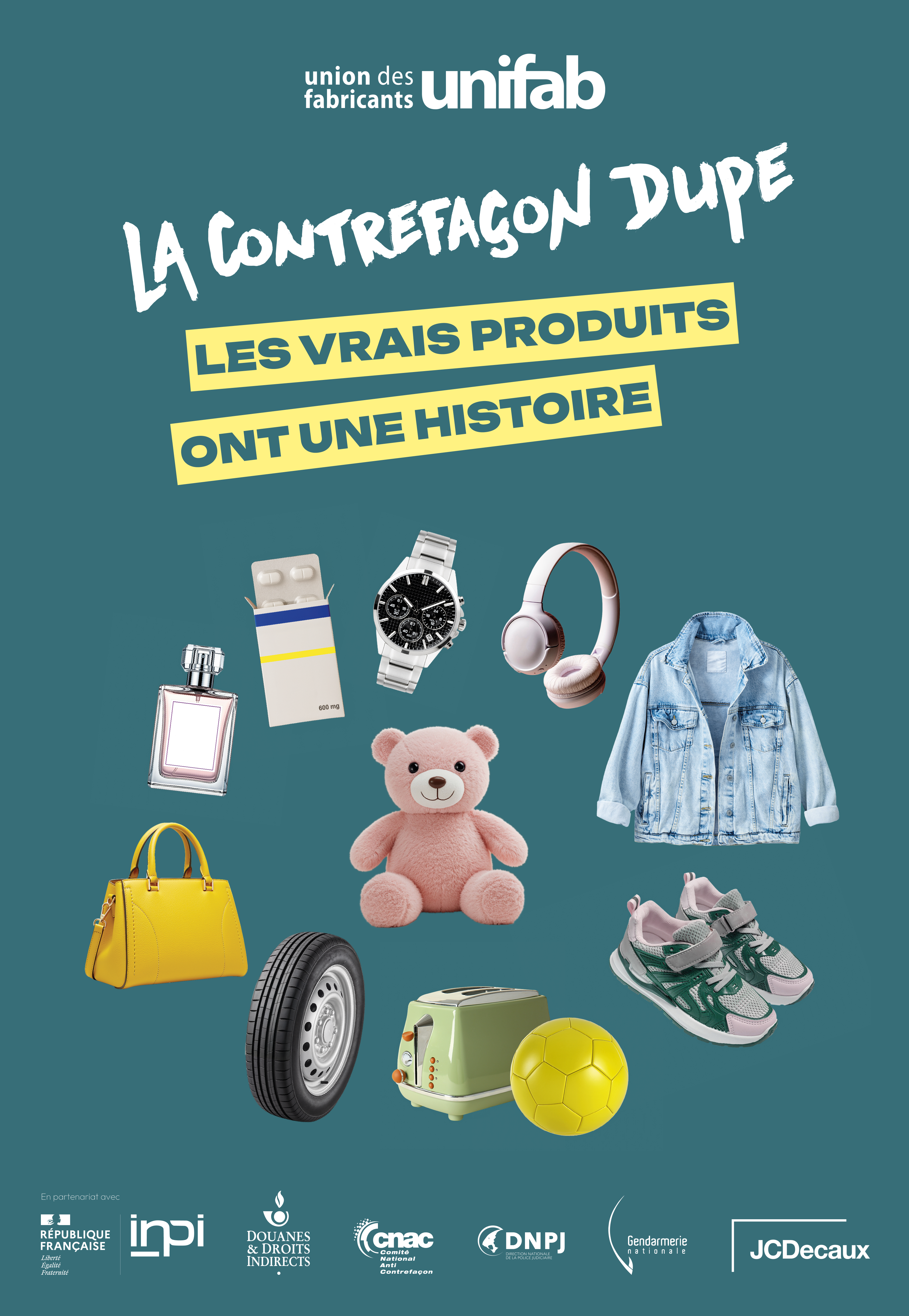

On mène des campagnes pour le sensibiliser. Cette année, par exemple, une campagne dans le sud de la France, avec le slogan : « La contrefaçon dupe. Les vrais produits ont une histoire. » Les consommateurs doivent comprendre qu’acheter de la contrefaçon, c’est risqué : pour leur santé, pour l’environnement, pour la société. Par exemple, les fausses piles contiennent 7 fois plus de mercure que les vraies. Les usines clandestines polluent en rejetant leurs déchets. Et en France, on estime à 36 000 le nombre d’emplois perdus chaque année à cause de la contrefaçon. Certaines PME ont même dû fermer.

Quels sont les retours de ces campagnes ?

Globalement positifs. Les consommateurs savent de plus en plus que la contrefaçon est interdite et dangereuse. Mais les contrefacteurs sont malins : ils utilisent ce nouveau vocabulaire, « dupe », pour faire croire que ce n’est pas de la contrefaçon.

Quels sont les marchés les plus critiques ?

Ça évolue en fonction de la mode. Donc il n’y a pas vraiment un marché, une entreprise ou un secteur d’activité qui soit plus touché qu’un autre. Malheureusement, on sait que les produits d’hygiène sont énormément concernés par la contrefaçon, parce que ce sont des produits pour lesquels les consommateurs ne se rendent absolument pas compte, et n’imaginent même pas qu’il puisse y avoir de la contrefaçon. Ce sont donc des produits énormément copiés. On trouve aussi des composants électroniques, utilisés notamment dans les téléphones mobiles, car il y a eu une forte demande liée à la réparation.

Et puis, bien sûr, ça dépend aussi des périodes et des modes. Par exemple, à Noël ou pour la fête des mères, on voit arriver beaucoup de faux cosmétiques, de faux parfums. Et à Noël, beaucoup de jouets contrefaits. Finalement, ça suit les codes du marketing classique.

Lors du forum FEPI organisé par l’UNIFAB, quels sujets ont été abordés ?

C’est un événement organisé chaque année pour sensibiliser non seulement les entreprises, mais aussi le gouvernement, puisque nous travaillons beaucoup avec lui et avec la Commission européenne sur ces sujets. Nous avons beaucoup parlé du monde digital, de l’intelligence artificielle et de ses impacts, ainsi que des nouvelles méthodes pour lutter contre la contrefaçon. Des méthodes plus efficaces, qui passent par davantage de coopération, au niveau européen, international, mais aussi avec les acteurs du numérique.

Nous avons d’autres opérations de communication prévues d’ici la fin de l’année, notamment une grande campagne qui débutera en novembre pour le Black Friday. C’est un moment d’achat presque exclusivement en ligne, donc à haut risque. Les contrefacteurs mettent en ligne des photos de vrais produits : dans le meilleur des cas, vous recevez une contrefaçon, et dans le pire, vous ne recevez rien du tout. Cela comporte de vrais dangers, car il ne faut pas oublier que derrière, il y a un réseau criminel. Quand vous achetez un produit contrefait en ligne, vous prenez un risque réel : le contrefacteur, qui est un criminel, a accès à votre adresse, votre nom, vos coordonnées bancaires. Toutes ces données personnelles sont ensuite très souvent réutilisées pour des vols d’identité ou des usurpations de carte bancaire.

Vous avez remis un rapport au gouvernement. Quelles suites ?

On travaille sur un projet de loi pour que les consommateurs puissent aussi être sanctionnés en cas d’achat ou de détention de contrefaçon. Il ne faut pas oublier qu’il y a des consommateurs victimes, mais aussi des consommateurs complices. L’idée serait de pouvoir sanctionner ces derniers. Nous essayons donc d’obtenir la mise en place d’une amende forfaitaire délictuelle, qui permettrait à la police ou à la gendarmerie de dresser directement une amende lorsqu’un consommateur est trouvé en possession de contrefaçon. C’est un dispositif qui existe déjà aujourd’hui, par exemple pour la drogue.